柯淳的崩塌:真实与表演的边界模糊

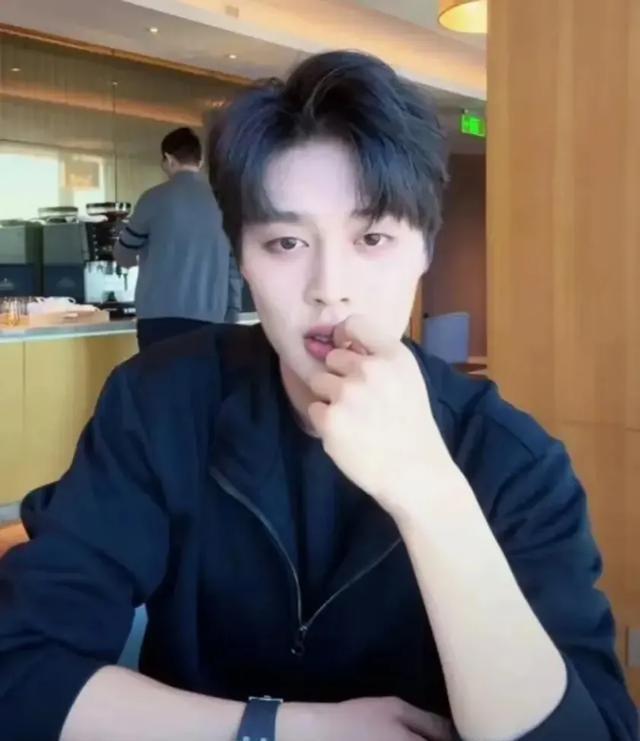

2025年4月,短剧顶流柯淳的“黑料”如潮水般涌入舆论场,从酒吧蹦迪到片场吐痰,从直播口嗨到前女友风波,这位凭借“破碎感哭戏”收割流量的新生代演员,正经历着从“短剧小王子”到“争议制造机”的认知撕裂。

“台上深情,台下邋遢”的反差,与其团队强调的“享受私人生活”形成尖锐矛盾。更讽刺的是,他在直播中为随地扔烟头道歉时,竟预支“下次再犯”的歉意,被网友戏称为“预制道歉文学”。

短剧行业的造星模式埋下争议伏笔

短剧行业“标准化表情包”的造星模式,为柯淳的争议埋下伏笔。他一年产出40余部作品,靠“歪嘴一笑”“眼眶微红”的套路化演技批量生产“电子榨菜”。这种“赶工式表演”在短剧赛道尚能奏效,却在《无限超越班》中暴露短板——被刘涛的演技碾压,被杨天真质疑简历可信度,被尔冬升吐槽“TVB训练班活不过第一集”。

“短剧之苦,比不上老戏骨当年吃过的土。”当“短剧顶流”试图进军长剧市场,其演技的“工业糖精”本质被无情戳破。

流量时代的残酷逻辑

柯淳的“黑料”背后,藏着流量时代的残酷逻辑。其团队将“手部缺陷”包装成“奋斗者勋章”,把三年地下情转化为“真实奋斗者”人设,甚至推出“奋斗者手模”周边。这种将个人隐私转化为商业符号的操作,与短剧行业“以量取胜”的生存法则如出一辙。

但当观众发现其“真实”不过是精心设计的“失控感”,信任危机便如多米诺骨牌般倒塌。

柯淳的困境,本质是流量时代“速食偶像”的集体病症。当短剧演员试图突破圈层,他们必须回答一个问题:是继续做资本的“数据工具人”,还是成为有血有肉的演员?